LRS und Legasthenie in Dresden?

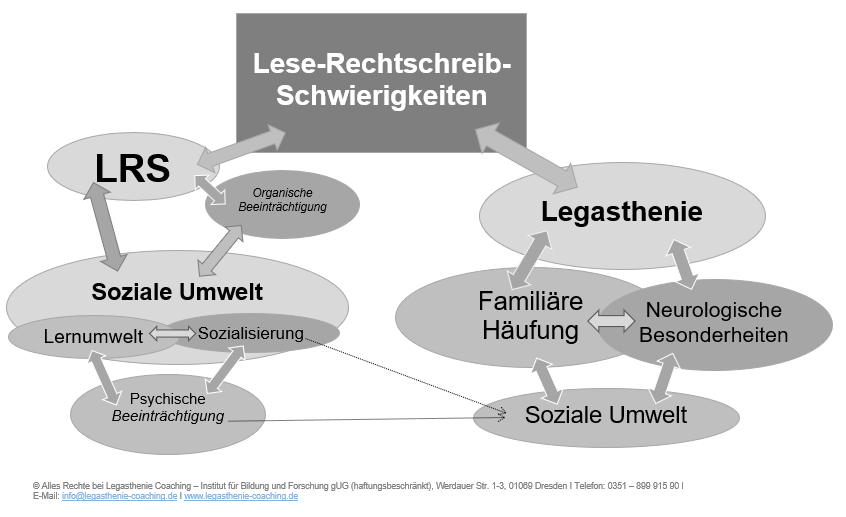

Das Ursachen- und Wechselwirkungsmodell von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (nach Lehmann/Feldt, 2018)

Es existieren zahlreiche Begriffe, um Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zu beschreiben. Heutzutage sind Termini wie Lese-Rechtschreib-Schwäche, LRS, Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Störung, Dyslexie, isolierte Rechtschreibstörung, isolierte Lesestörung und viele weitere gebräuchlich. In der Medizin und im Bildungswesen herrscht Uneinigkeit hinsichtlich der Interpretationen. Die Erforschung von LRS und Legasthenie erstreckt sich über rund 130 Jahre, und bis heute werden diese Probleme oft aus einer medizinisch-psychologischen Perspektive als Lese-Rechtschreib-Störung betrachtet. In diesem Bereich besteht weiterhin erheblicher Bedarf an Forschung und fachlicher Diskussion.

Aus unserer Forschung und langjährigen Praxiserfahrung wissen wir, dass es zahlreiche Ursachen für Probleme beim Erlernen der Schriftsprache geben kann. In der Fachwelt besteht bis heute wenig Einigkeit darüber. Daher werden die Begriffe LRS und Legasthenie oft unterschiedlich interpretiert oder als Synonyme für alle Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb verwendet, indem sie als Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) zusammengefasst werden. Aus ethischer und menschenrechtlicher Perspektive ist die medizinische Klassifizierung von Lese-Rechtschreib-Störungen (wie sie im Manual der ICD-11 als Lernstörung „neurodevelopmental disorders“ zusammen mit ADHS, Depression, Autismus, Tourette-Syndrom und Schizophrenie) kritisch zu hinterfragen, da sie bislang nicht ausreichend wissenschaftlich belegt wurde (Schulte-Körne 2021). Unsere Praxiserfahrung zeigt, dass verschiedene Ursachen für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten existieren müssen. Daher setzen wir uns für eine präzisere Differenzierung und Kategorisierung dieser Schwierigkeiten ein, um sicherzustellen, dass jeder Betroffene eine umfassende und inklusive Förderung entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten und Potenziale erhält.

Die Ablehnung einer Unterscheidung der Ursachen dieser Schwierigkeiten ist daher für die Betroffenen wenig hilfreich. Durch eine detaillierte Kenntnis der Ursachen und Wechselwirkungen besteht die Möglichkeit, die Schwierigkeiten im Bildungsbereich besser zu bewältigen als bisher.

Deshalb haben wir ein sozialwissenschaftliches Ursachen- und Wechselwirkungsmodell für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten entwickelt, das nicht nur für den deutschsprachigen Raum, sondern auch für die gesamte westliche Welt relevant ist.

Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS)

LRS ist ein Oberbegriff, der im Bildungsbereich alle möglichen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben grob zusammenfasst, ohne eine ausreichende Differenzierung vorzunehmen. Daher ist diese pädagogische Bezeichnung für eine umfassende Diagnose und Förderung der Betroffenen ungeeignet. LRS-Klassen sind wissenschaftlich umstritten, da sie die genauen Ursachen und Wechselwirkungen verschiedener Lese- und Rechtschreibschwächen nicht untersuchen und nicht differenzieren. Es gibt schon lange einen Differenzierungsstreit in der Fachwelt (Löffler/Korfkamp 2016), (Aaron 1987; Hulme/Snowling 2016; Vlachos/Avramidis 2020)

Die meisten Ursachen für erworbene LRS stehen in Verbindung mit der sozialen Umgebung, einschließlich der Lernmethoden (wie dem „Schweizer Modell“), dem Klassenklima, Schulwechseln usw., sowie der Sozialisierung der Betroffenen. Sie können psychische Beeinträchtigungen begünstigen. In der Regel sind diese Schwierigkeiten als vorübergehende Herausforderungen zu verstehen und können schneller und besser bewältigt werden als bei Legasthenie, da sie in der Regel auf Umwelteinflüsse zurückzuführen sind. Bei Legasthenie spielt die soziale Umwelt bei der Bewältigung der Schwierigkeiten nur indirekt eine Rolle.

Es gibt auch eine kleinere Gruppe von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, die aufgrund organischer Beeinträchtigungen erworben sein können. Diese sind oft mit der frühkindlichen Entwicklung, wie Hirnschädigungen, Frühgeburten, Erkrankungen der Augen und Ohren, verbunden (Sulkes 2022a). Diese Betroffenen können ähnliche Probleme haben, die auch mit psychischen Beeinträchtigungen und der kognitiven Entwicklung zusammenhängen können.

Legasthenie (Dyslexie)

Legasthenie ist größtenteils auf genetische Veranlagung zurückzuführen (Schulte-Körne/Remschmidt 2004). Bereits im 19. Jahrhundert stellten Norman Hinshelwood (Hinshelwood 1907) und Pringle Morgan (Morgan 1896) als Pioniere der medizinischen Legasthenie-Forschung fest, dass Legasthenie in Familien häufiger auftritt und vermutlich erblich ist (Steinhausen 1992; Warnke/Remschmidt 1992). Diese Vermutung wurde in den letzten Jahrzehnten durch Studien bestätigt. Zwischen 60 und 70 Prozent der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten können auf familiäre Veranlagung zurückgeführt werden (Schulte-Körne). Dies bestätigt unsere Statistik, die zeigt, dass etwa 50 Prozent der Probleme genetische Ursachen haben könnten (Doust et al. 2022). Aktuelle Forschung geht davon aus, dass sowohl genetische Faktoren (familiäre Häufung) als auch die soziale Umwelt die Entstehung von Legasthenie begünstigen können. Beide Einflussfaktoren, Genetik und Umwelt, können sich auf die visuelle und auditive Verarbeitung (neuronale Besonderheiten) auswirken. Unter bestimmten Bedingungen kann sich im Verlauf der Sprachentwicklung Legasthenie begünstigen. Heute betrachtet man Legasthenie als eine komplexe Störung in der Verarbeitung sprachlicher Informationen (Schulte-Körne; Sulkes 2022b).

Es ist wahrscheinlich, dass Dyskalkulie (Rechenschwäche) ähnliche Ursachen hat. In der Praxis beobachten wir oft eine Kombination von Dyskalkulie und Legasthenie. Studien zeigen, dass 40 bis 70 Prozent der Kinder mit Legasthenie auch Dyskalkulie haben. Die genauen Zusammenhänge zwischen beiden Veranlagungen müssen jedoch noch im Detail erforscht werden.

Eine wichtige Erkenntnis lautet daher: Diese Schwierigkeiten haben nichts mit Faulheit oder mangelnder Intelligenz zu tun. Sie sind auch nicht vom sozialen Umfeld, der kulturellen Herkunft oder der Bildung abhängig. Es handelt sich lediglich um Varianten menschlicher Intelligenz, die spezifische individuelle Förderung, kontinuierliches Training und gegebenenfalls Unterstützung durch einen Psychotherapeuten erfordern. Psychische Belastungen können indirekte Folgen einer nicht bewältigten Legasthenie sein, obwohl Legasthenie nicht zwangsläufig zu psychischen Erkrankungen führen muss. Die soziale Umwelt (Lernumgebung und familiäre Sozialisation) kann eine Rolle dabei spielen, ob Legastheniker ihre Schwierigkeiten bewältigen oder eine psychische Beeinträchtigung entwickeln können (Schulte-Körne). Im Falle von LRS ist es in der Regel das soziale Umfeld, das Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben fördern kann.

Literaturverzeichnis

- Aaron, P. G. (1987): Developmental dyslexia: Is it different from other forms of reading disability? In: Annals of dyslexia 37, 1, S. 109–125.

- Doust, Catherine et al. (2022): Discovery of 42 genome-wide significant loci associated with dyslexia. In: Nature Genetics 54, 11, S. 1621–1629.

- Hinshelwood, Norman (1907): Four cases of congenital word-blindness occurring in the same family.

- Hulme, Charles/Snowling, Margaret J. (2016): Reading disorders and dyslexia. In: Current opinion in pediatrics 28, 6, S. 731–735.

- Löffler, Cordula/Korfkamp, Jens (2016): Handbuch zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener | utb-Titel ohne Reihe. https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838586830 [Zugriff: 07.09.2023].

- Morgan, W. P. (1896): A Case of Congenital Word Blindness. In: British medical journal 2, 1871, S. 1378.

- Schulte-Körne, Gerd: Lese-Rechtschreibstörung / Legasthenie » Ursachen. https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugendpsychiatrie-psychosomatik-und-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/lese-rechtschreibstoerung-/-legasthenie/ursachen/ [Zugriff: 07.09.2023].

- Schulte-Körne, Gerd: Neurobiologie und Genetik der Lese-Rechtschreibstörung (Legasthenie).

- Schulte-Körne, Gerd (2021): Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. In: Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 49, 6, S. 463–467.

- Schulte-Körne, Gerd/Remschmidt, Helmut (2004): Legasthenie: Genetische Ursachen. https://www.aerzteblatt.de/archiv/40478/Legasthenie-Genetische-Ursachen [Zugriff: 07.09.2023].

- Steinhausen, Hans-Christoph (Hrsg.) (1992): Hirnfunktionsstörungen und Teilleistungsschwächen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; Imprint; Springer.

- Sulkes, Stephen Brian (2022a): Lernstörungen im Überblick – Pädiatrie – MSD Manual Profi-Ausgabe. https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/p%C3%A4diatrie/lern-und-entwicklungsst%C3%B6rungen/lernst%C3%B6rungen-im-%C3%BCberblick [Zugriff: 07.09.2023].

- Sulkes, Stephen Brian (2022b): Legasthenie – Pädiatrie – MSD Manual Profi-Ausgabe. https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/p%C3%A4diatrie/lern-und-entwicklungsst%C3%B6rungen/legasthenie [Zugriff: 07.09.2023].

- Vlachos, Filippos/Avramidis, Elias (2020): The Difference between Developmental Dyslexia and Dysgraphia: Recent Neurobiological Evidence. In: International Journal of Neuroscience and Behavioral Science 8, 1, S. 1–5.

- Warnke, A./Remschmidt, H. (1992): Neuropsychologie und Therapie der Legasthenie. In: Steinhausen, H.-C. (Hrsg.): Hirnfunktionsstörungen und Teilleistungsschwächen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; Imprint; Springer, S. 135–153.